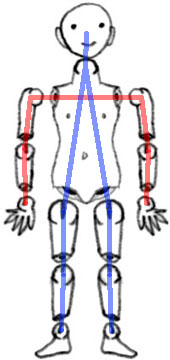

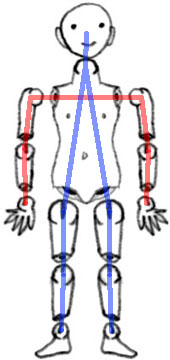

二組のゴムで全パーツを支えています。どんな関節人形でも基本は同じ構造です。

関節部分についての詳しい構造は、"球体"関節ということで説明しています。

球体関節人形の作り方

01・イメージ作り&設計図作り

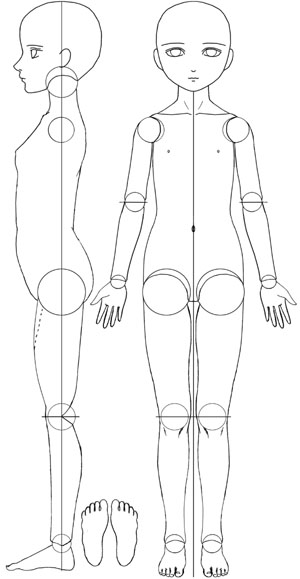

球体関節人形の構造は以下のようになっています。

二組のゴムで全パーツを支えています。どんな関節人形でも基本は同じ構造です。

関節部分についての詳しい構造は、"球体"関節ということで説明しています。

関節人形の構造は、今の所は大体なんとなくイメージできていれば大丈夫です。

では次に作りたい人形のイメージを考えてみます。

粘土をいじりながらイメージがうつろってゆくのも良いのですが、これといって作りたい顔があると制作も楽しくなります。

私はイメージをしっかり考えて描いたり、ふっと頭の中に浮かんだ角度や表情を、その画像があやふやになる前に急いで描き留めたりします。

講座で作る女の子はこんな感じにしようかなぁと思っています。

次に、イメージから設計図を作る時の手順を紹介します。

私はあまり絵が上手くないので、実際に描く時は人体デッサン、やさしい美術解剖図

等を参考にしてください。

|

こんな感じの和風の少女が作りたいなーと思ったので、 落描きしてみます。 これは例なので講座の女の子ではないです。。。 |

|

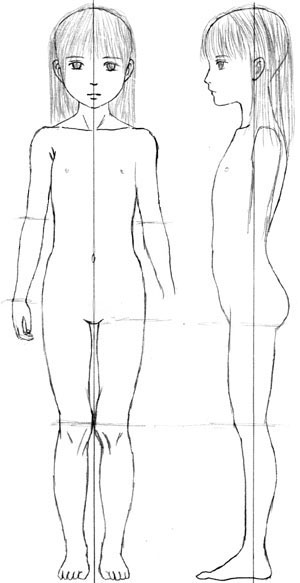

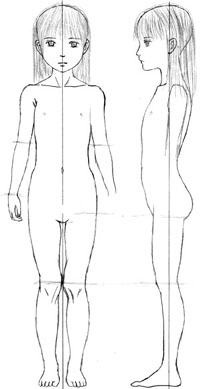

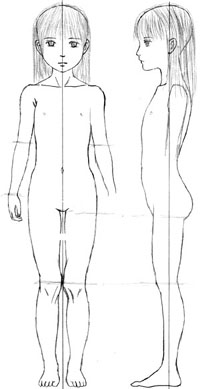

イメージを元に、紙に直線を二本引いて正面図と側面図を描いてみます。 なんか肩ががっしりしました… お好みでなで肩にしたりします。 側面図は首から足首まで一直線になるように描きます。 そうすると作った時に自立できます。 胴体は弓なりになっているので注意して下さい。 これは割としっかり描いている方ですが、 ここまで描かなくても設計図は作れます。 落描き程度の正面図から設計図を起こす方法は一番下に書いてあります。 |

|

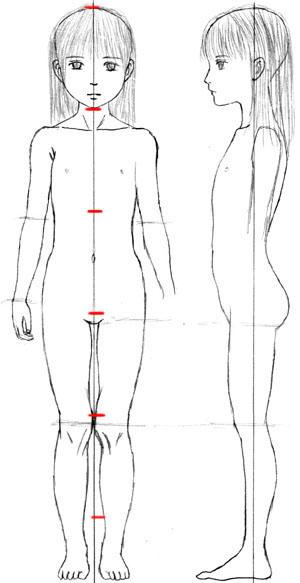

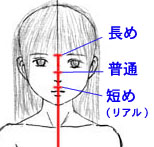

この子は5.5頭身くらいのようです。 10歳くらいでしょうか。 人間のリアルな頭身より頭でっかちに設定した方が可愛く見えます。 基本的に、幼児は4〜5頭身、少女、少年は5.5〜6.5頭身、 成人は7〜7.5頭身で作っています。 |

|

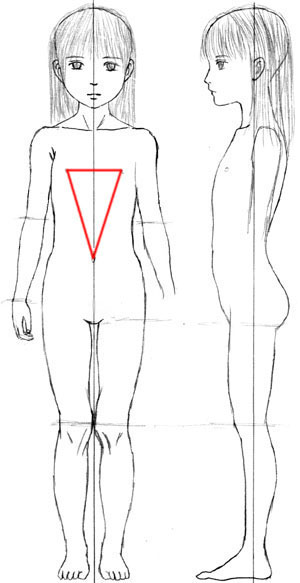

肩幅は腰の太さから決めています。 腰よりは広くしないと変なことになります。 大人は肩幅がもっと出ます。 また男性の場合胴体がさらに逆三角形な感じになります。 |

|

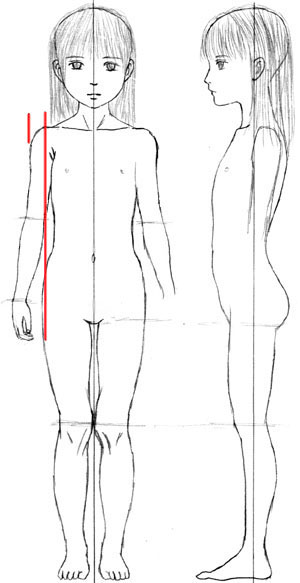

肘の位置はおへそより上になります。 |

|

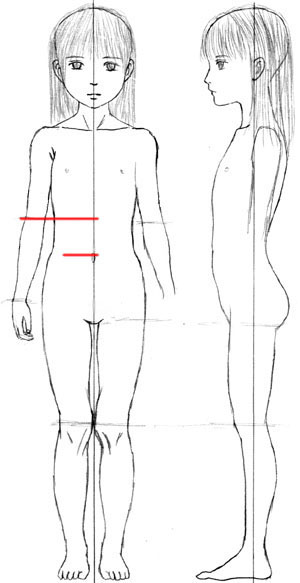

手首の位置は、股下と骨盤の骨が出てる所の真ん中ら辺です。 この子は少し短めで。 足が長いお人形は、手首の球の下部が股下ラインくらいになります。 この辺個人差もあるし、ちょっと人間離れさせたかったら 長ーくしてもいいのではないかと思います。 |

|

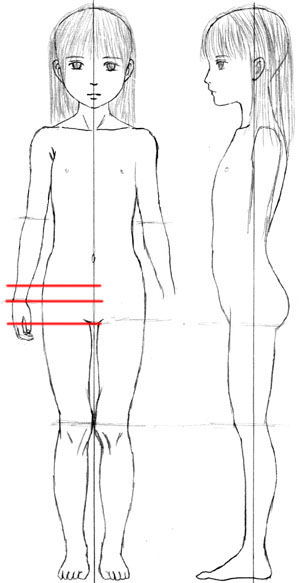

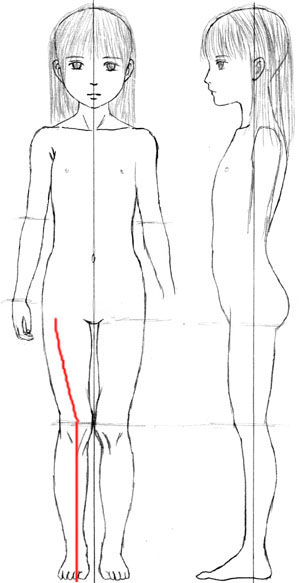

大腿の中心から直線をおろしてみます。 この直線は膝の中心とは合いません。 膝が内側に入るように描きます。 膝の中心から足首の中心は直線で結ばれます。 |

|

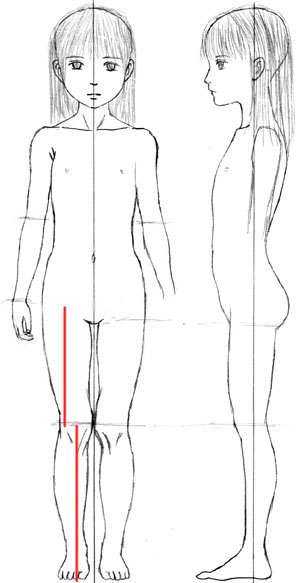

ようするにこんな感じの流れで描いてます。 股下から膝までと膝から足首までを比べた時、 膝から足首までの方が少し長くなるように描いてます。 |

|

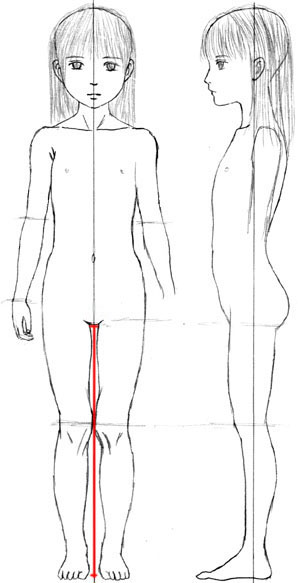

全体のイメージを左右する足の長さですが、 私はこんな感じで決めています。 まず股下から踵までの長さを測って… |

|

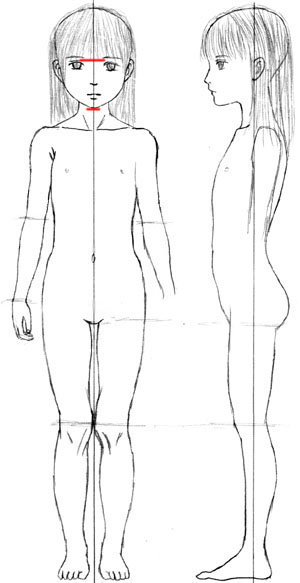

それを股下ラインから上に持ってきます。 上の線が目と鼻の間辺りにきました。 これが創作人形に多いバランスなんじゃないかと思います。 リアルすぎず、でもお人形さんっぽく長めの足という感じです。 |

|

長さの基準を図にしてみました。 他の人が描けば顔の配置も違うでしょうし、あくまで一つの目安としてます。 |

|

上の基準で実際に描くとこうなります。 これは股下の長さを上に持ってくると鼻の下辺りになります。 リアルな人間はこれくらいです。 リアルなお人形ならこれくらいが良いと思います。 |

|

これは股下の長さを上に持ってくると眉の辺りになります。 足が長めです。 スタイルのいいお人形さん、アニメチックなキャラはこんな感じになります。 ここでは股下を移動させただけですが、実際は膝の位置を変えたり、 手の長さを変えたり等細かい調整が必要になってきます。 |

|

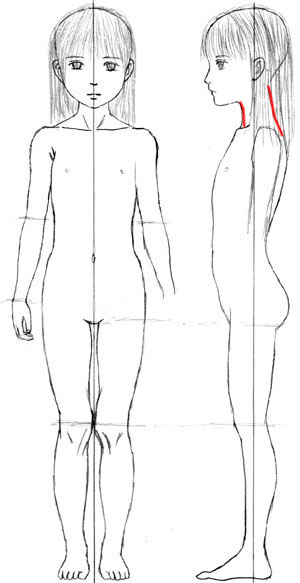

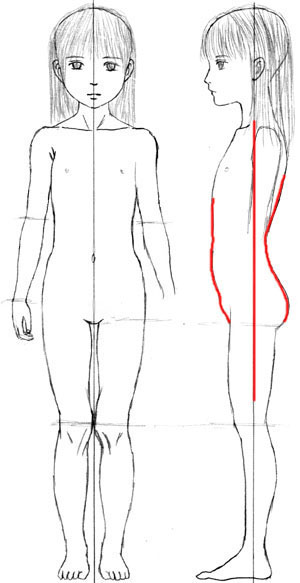

側面図ですが、首は斜めになってることを意識して描いてます。 |

|

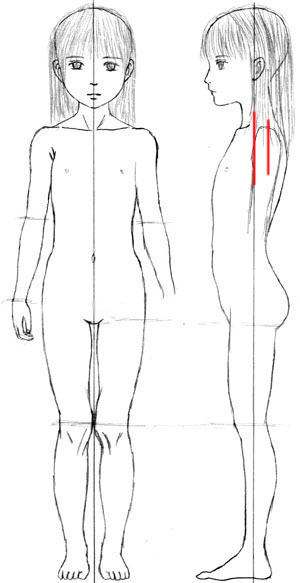

また、肩の中心線は側面の中心線とは合いません。 ちょっと後ろにズレた感じで描いてます。 |

|

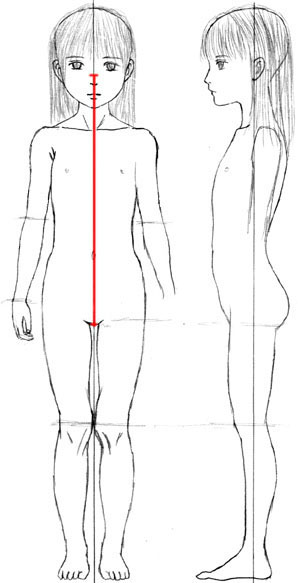

中心線の通り方はこんな感じ… 胴体はちょっと弓形に描くのがポイントだと思います。 |

|

おへその位置ですが、適当に二等辺三角形になるように配置してます。 あんまり上すぎても変な感じになります。 |

|

手の大きさは、顎から目の上くらいの大きさにしています。 足はこの長さ+足の指になります。 年齢によっても変わります。 |

|

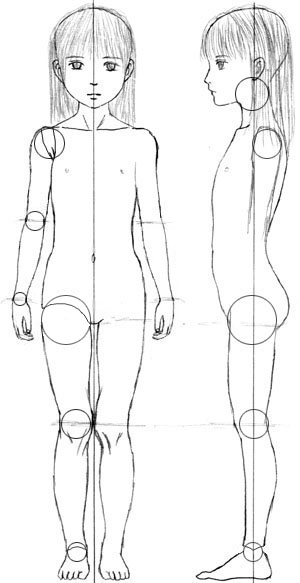

球の入れ方。(正面図は実際は反転して左右対称に球を配置します) 体のラインからはみ出し過ぎないように大きさの設定には気を付けます。 球体は受けと接している部分が少ないほど、 可動範囲が広いということを意識します。 例えば大腿など、あまり球体が入りすぎていると座れなくなります。 肩も球体が入りすぎると内向きにしたり外向きにしたりが出来ません。 首の関節は、まず正面に描き入れてみて、 首の太さより少し大きいくらいにします。 それを側面に持ってきて、辻褄が合えば大丈夫です。 もし側面に持ってきた時に首より球が大分小さいということになったら、 側面図の首のラインを球に合わせて修正するか、 正面図の首をもっと太くしないといけません。 膝の球の大きさが最も悩み所です。 あまり大きくし過ぎると膝の横が薄くなって作りにくいですし、 小さくしすぎると膝の横が厚くなって不自然になり、 更に可動範囲も取れません。 この辺は膝関節の切り方にもよると思いますので、色々作ってみて下さい。 各部分の球体の直径ですが、私の場合は肩の球=膝の球、 肘の球≒足首の球くらいになっています。 また側面図では、首の球→大腿の球→膝の球→足首の球の中心が 一直線になるように配置します。 正面図で球の高さが決まっているので、側面図に球を入れるのは楽です。 |

|

おまけ。私が作った和風の少女人形です。 7頭身弱。股下の長さは例の測り方で目と鼻の間辺りです。 腕が長い方が着物の袖が目立ちそうという理由で意図的に腕を長くしています。 思惑通りになったかはよく分かりません。。。 |

パソコンで作る方はフォトショのレイヤー乗算で以下の操作をします。

・正面図だけを描いた場合

出来た絵を取り込んでパソコンで正面図の片側をなぞって反転してくっつけます。

正面図が出来たらとりあえず印刷してみます。A4の縦半分にくるように印刷位置を調整してください。

それを透かしてA4の方眼紙に写し描きして、正面図を見ながら横に側面図を描き起こします。

それをもう一度スキャンして正面図と合わせ、球などフォトショ処理で入れます。

・例のように正面図と側面図を描いた場合

出来た絵を取り込んでパソコンで正面図の片側をなぞって反転してくっつけます。

そうしたら、球などフォトショ処理で入れます。

次に、側面図にも正面図と同じ高さで球を配置します。

正面と側面で辻褄が合わなくなることもあるので、パソコン上で切ったり貼ったり修正します。

そうして出来たものを任意の大きさに印刷します。(印刷しきれない場合は出来るだけ大きく印刷してあとは拡大コピーする)

パソコンではなく実際に描く方は、人体デッサンの本などを見て、方眼紙に直接実寸大で描き出します。

実寸大でなくても、A4くらいに描いて、拡大コピー×拡大コピーで大きくしてもいいです。(そっちの方が描きやすいのでお薦め)

講座で作る人形の設計図はこんな感じです。

スーパードルフィーみたいな体型をイメージしています。

ドルフィーは肩がほぼ中心線にあるみたいなのでそんな感じで描いています。

大きいサイズは設計図のページにあります。

設計図は作っている段階で微妙に変わったりもしますが、これが基本になります。