東急ハンズで売っていました。

高っ!25cm×25cm×40cmで1,502円です。

この他に薄いスチロール板をスチロール接着剤でくっつけて使う方法もあります。

あとは梱包に入ってきた発泡スチロールを取っておくと便利です。

球体関節人形の作り方

02・スチロールを削る

次に、芯になる発泡スチロールを削ります。

球体関節人形は、ゴムを通す空洞の確保と、軽量化の意味で中空になっています。

芯に粘土を巻いて造形し、後で芯を抜き取るという作業が必要です。

芯は基礎の基礎になるものですから、ちゃんと作らないと後々苦労します。

少しの歪みなどは芯の段階のサボリから出てきてしまいます。

|

芯に使う大きな発泡スチロールです。 東急ハンズで売っていました。  高っ!25cm×25cm×40cmで1,502円です。 この他に薄いスチロール板をスチロール接着剤でくっつけて使う方法もあります。 あとは梱包に入ってきた発泡スチロールを取っておくと便利です。 |

|

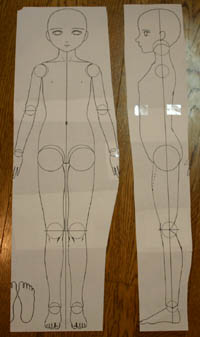

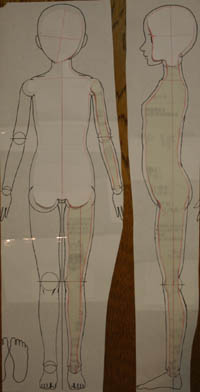

製図を用意します。 今回は設計図のページにアップしてある少女です。 アップしてあるものをA4にフィットするように印刷して、189%に拡大コピーしました。(身長約60cm) 足と手の部分は別紙にまとめてあります。 |

|

製図から、切り出す芯の大きさを決めます。 トレーシングペーパーか要らない紙(写真では広告の裏)を用意して、 製図の輪郭線より5ミリほど内側のラインを描き取ります。 この余裕が粘土の厚みになります。 体幹部は左右対称になるので、半分だけ写します。 |

|

ちょうど半分の所に中心線から目印を写しておきます。 そこから半分に折ります。 |

|

半分に折ったまま、切ります。これで開いた時に左右対称になります。 |

|

輪郭より5ミリほど内側の、左右対称の型紙が取れました。 関節部分は余分に切り出して下さい。 この余分は後で関節が入る穴をあける部分です。 芯の段階でこのように作っておけば、後で穴をあける手間がなくなります。 あと、左右の肩関節球の上を結んだ横線を引いておきます。 横向きの胴体にも、同じ高さの横線を目印として引いておきます。 |

|

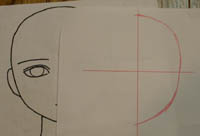

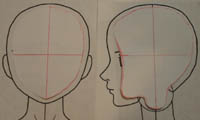

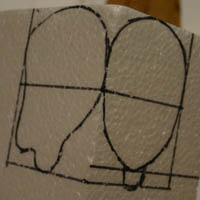

顔も同じように型紙を作ります。 目の上を結んだ横線を引いています。 |

|

横顔の型紙も作ります。 横顔は、顔の造形をしてるうちに発泡スチロールが出てくるといけないので、 前面を少しえぐった形で作ります。 横顔の型紙も目の上の高さで横線を引いておきます。 |

|

腕の型紙はこうなっています。 肘の線を写しておきます。 |

|

足の型紙はこうなっています。 膝の横線と、胴体の中心線と平行になる縦線を引いておきます。 |

|

型紙が揃った所。 足と腕の型紙は、左右で裏返して使えるので片方だけで良いです。 |

|

型紙をスチロールに置きます。 この時、縦に引いたガイドラインが発泡スチロールの辺に平行になるように、 ものさしで計りながら貼り付けます。 横のガイドラインも平行になるようにします。 |

|

型紙の前面と側面の高さが合うように、 引いておいた同じ高さの横線に両方の高さを合わせます。 |

|

ガイドラインに沿って、最大幅に合わせた切り出し線を引きます。 |

|

電気スチロールカッター ノコギリを使っても良いです。 |

|

切り出しました。 側面の型紙を裏返して、反対側にも輪郭を写しておきます。 |

|

電気スチロールカッターで側面から切り出します。 側面の輪郭を、両面から細かく気を配りながら、平行に切り出します。 |

|

切ったところ。 |

|

切り出したら、前面の型紙を写します。 平らじゃないので写しにくいですが頑張って写します。 前と後ろに同じように写します。 |

|

側面の時と同じように前後ろが平行になるように気を付けながら切り出します。 |

|

次に、角ばった部分をスチロールカッターで切り落とします。 |

|

ざっと切り落としたところ。 |

|

更に細かい部分はヤスリ ゴミが有り得ないくらい飛ぶので、ゴミ箱の上で削りましょう。 角張った感じが残らないように気を付けて削ります。 |

|

削った後、静電気防止スプレー そうするとスチロールの屑がパッと散るので片づけやすいです。 |

|

削った顔の芯。 |

|

下から見たところ。 この段階で、顔面や後頭部が左右対称になっていることを確認します。 |

|

胴体も同じように切り出します。 |

|

電気スチロールカッターを使って切ります。 線が引っかかってしまったら、写真のように少し斜めにして切ります。 |

|

大きい部分は写真のようにノコギリで切っても綺麗にできます。 |

|

顔の芯を作った時と同じように、側面から切り出していきます。 |

|

切り出したら、前面の輪郭線を写します。 |

|

前面を切った時、肩の部分はこんな風に残します。 |

|

切ったところ。 |

|

スチロールカッターで角を落とします。 |

|

次に、胴体の中心線に向かって更に角を落とします。 |

|

側面も、側面の中心線に向かって角を落とします。 |

|

新たにできた角を落とします。 この要領で全ての角を丸くします。 |

|

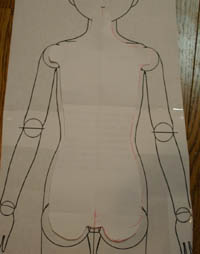

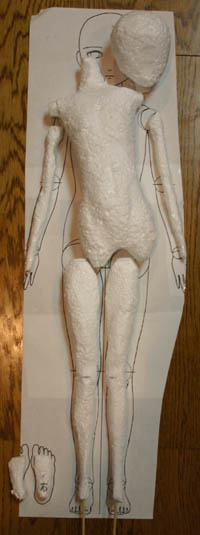

全ての角を落としたところ。 |

|

そうしたら、ヤスリで削って整えます。 |

|

背面。 |

|

足のパーツも切り出します。 縦線と横線のガイドラインを合わせることに気を付けます。 正確に切り出さないと発泡スチロールが無駄になります。 |

|

側面だけ電気スチロールカッターで切り出し、前面の輪郭を写した所です。 |

|

この段階で、どちらが前か、右か左か分かるように書いておきます。 そうしたら、今までと同じように前面も切り出します。 |

|

大腿を削ったところ。 内側が少し凹むように削ります。 |

|

膝下も、足の筋の形を意識して削っておきます。 中心線(下に行くにつれて内側に入る)が山になります。 それを意識してヤスリで削ります。 |

|

切り出したスチロールの破片で腕の芯も作ります。 |

|

輪郭を写して、半分に切ります。 |

|

切ったら、もう片方にも輪郭を写します。 |

|

腕の形になるように削ります。 製図の腕と重ねて、凹凸を合わせつつ削ります。 |

|

次は足です。これもスチロールの破片を適当に切って作ります。 |

|

側面も合うように切り出します。 |

|

ヤスリで削って形を整えます。 土踏まずも削っておきます。 製図の足より一回り小さくなるように作ります。 |

|

足首の部分は折れやすいので、竹串などを刺しておきます。 |

|

竹串を刺した時に、足首が曲がってしまっていないか確認します。 もし曲がっていたら、いったん抜いて刺し直します。 |

|

腕の先の細い部分は竹串を刺しにくいので、セロハンテープを巻いて補強します。 |

|

全部揃った所。 この段階で、製図より飛び出してしまっている部分は削ります。 輪郭より5ミリ縮小したものになっているか確認します。 |

|

更にオマケ・発泡スチロールの種類 発泡スチロールには目が詰まっているものとそうでないものがあります。 左が粗いもの、右は目が詰まっているものです。 粗いものは大きいパーツに使い、腕や足など細くなるパーツに 目が詰まっている発泡スチロールを使うと良いと思います。 |

|

☆発泡スチロールの再利用 以前使った発泡スチロールを再利用する場合、造形的におかしいとこが沢山見えるかと思います。 その場合、100円ショップなどで売っている軽い紙粘土を使って補修します。 左は軽い紙粘土で補修した胴体の芯です。 スチロールのままより作り込めるので便利です。 普通の油粘土や重い粘土で補修すると芯のバランスが悪くなって扱いにくくなります。 |

|

横から。 軽い紙粘土はくっつきにくかったりしますが、乾いてしまえばなんとかなります。 |

|

今回使った道具。 30cmものさし、ヤスリ 油性マジック、赤鉛筆、静電気防止スプレー スチロールカッター、電気スチロールカッター |