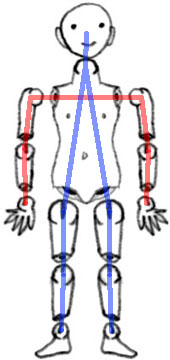

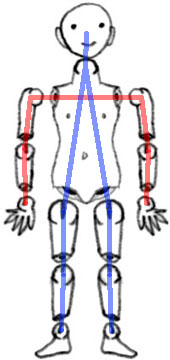

球体関節人形の全身はゴムで繋がっていて、左図のようになってます。

球体関節人形・"球体"関節ということ

球体関節人形とは言いましても、初めて作る方は球体の使い方をよく分からないのではないかと思います。

そこで至極基本的かつ気付くまでに時間が掛かる球体関節の定義みたいのを書いてみます。

上手な方には「何言ってんの今更」って感じなので、参考になりません…

|

まずは球体関節人形の構造から…。 球体関節人形の全身はゴムで繋がっていて、左図のようになってます。 |

|

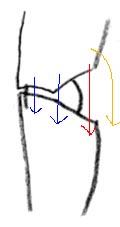

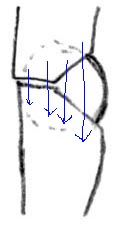

基本的な球体と球体の受けの接合部の図です。肘関節辺り。 矢印は力のかかる向きを示しています。 球体関節は、"球体"を"受け"で「おさえる」事によってその機能を果たしています。 受けとは、パーツの中の空洞を仕切っている部分で、球体と同じカーブを描いています。 (つまり図の上のパーツの切り口内側は空洞ではなく、球に合わせた受けが作ってあります) 中に通るゴムの力でパーツ同士が引き合うように引っ張られているわけですから、 球体が無ければ下のパーツは上のパーツにくっついたまま動かなくなってしまいます。 その仲立ちになって、押さえの役目を果たしているのが球体です。 同時に関節を"曲げる"為にも、球体が間に入っている事が重要になります。 |

|

だから、例えば受けより球体の方がかなり大きい左図の様な場合も場所によっては存在する訳です。 図だとどこがどこやら分かりませんけれど(汗) |

|

肩関節などがその良い例です。 肩関節は球体が大分外に出る構造になっています。 なので、受けより球体がかなり大きくなります。 そういう関節は可動域が広くなります。 矢印の方向にゴムで引っ張られているので、球体と受けが ぴったりくっつき、関節として機能するのです。 |

|

作る方によって違いますけれど、今まで説明した事に沿えば、 左図の球が小さい膝関節は安定した力を発揮しません。 球が小さいという事は受けも小さくなり、ゴムの引っ張る力に負けます。 青矢印は球が力を発揮できる部分ですが、 赤矢印の部分は球体が押さえとして機能していないので、 黄色矢印の方にカックンと折れてしまう訳です。 これは、自然に曲がってしまう関節になりやすいという事です。 球の大きい関節にすれば、ゴムで引っ張った時に球が受けにはまって、 どんなにゴムの張力を強くしても自然にはカックンしなくなるのです。 球が受けにはまる、受けは球の上を滑るように動く。 これが大事な考え方です。 |

なんか分かりにくい解説ですけど理解出来ましたでしょうか。球体関節を作る上で物凄く重要な事です。

球体は曲げる方向に大きく張り出すようになります。

例えば肘なら肘の内側に球体が張り出し、膝なら膝裏に球体が張り出します。

これで、ゴムによって引っ張られた時に安定して受けにはまる訳です。自然に曲がってしまう関節を作らない為には、

球の大きさがそのパーツの接合部に見合った大きさであるかが大変重要なポイントになって来ます。

また、不自然でなく、同時に機能的な関節を作るというのは球体関節人形の課題になります。

余裕ができたら色々研究すると面白いと思います。