お腹は球体だったり卵形だったりしますが、

卵形の説明をします。

球体の場合も作り方は大体同じです。

作例の胴体は65mmの半球上下で合うようです。

球体関節人形の作り方

18・胴体分割の作り方

|

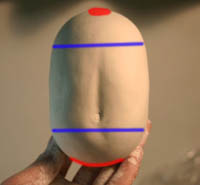

胴体分割です。 お腹は球体だったり卵形だったりしますが、 卵形の説明をします。 球体の場合も作り方は大体同じです。 作例の胴体は65mmの半球上下で合うようです。 |

|

65mmの石膏型で半球を作ります。 ちょっと厚めで作っておきます。 |

|

胴体は分割線でかなり修正しなきゃいけなくなるので 球をつけてからバランス見つつ作ります。 分割線は色々考えるとややこしくなるので 自分の好きな形に引くのが良いです。 左右の端の高さが合うようにしておきます。 |

|

円盤ノコギリ型ルーターで切ります。 カッターで切るのは大変です… ダイヤモンドビットの円盤だと固いラドールも楽に削れます。 切れすぎて切り口があまり綺麗じゃないですが 後で修正するので大丈夫です。 |

|

作った球は65mmだったはずですが当然縮んでます。 デジタルノギス |

|

分割したパーツの真ん中、お腹の部分です。 前面内側を薄く削って球を入れます。 脇の切り口と半球の切り口が合うのを目指す感じで… あと分割した時の背中側の山を切ってます。横から見た図解。 赤点線でカットします。 |

|

粘土をつめてくっつけます。 |

|

膝関節のようになりました。 |

|

後ろもなだらかに繋げます。 |

|

あとで形を整える時にかなり削るので、粘土を裏打ちしておきます。 球の内側以外の部分全体に… |

|

乾かしたら出っ張っている部分を削ります。 背中に球が出ている場合はこの時に削ってしまいます。 球は厚めに作ってるので削っても大丈夫です。 |

|

出っ張りがなくなりました。 |

|

柔らかい粘土でデコボコを埋めます。 |

|

背中側の山をまた切ります。 |

|

お腹部分の球はこんな風に付けます。 |

|

体の内側を粘土で裏打ちしてから、球をくっつけます。 |

|

逆さまですが前から見るとこんな感じ。 |

|

乾かしたら削ってデコボコを埋めます。 |

|

埋めた粘土を乾かしている間に受け部分を作ります。 腰パーツの内側に粘土を盛り、65mm球を押し付けて関節の受けを作ります。 球が半分まで入らないようだったら、腰パーツのお尻の上辺りを削ります。 |

|

分割した時ギザギザになってた所を修正… 丸めながら均して行くと綺麗にできます。 |

|

隙間には粘土をつめます。 後で乾いたら厚くなっている部分を削ります。 |

|

前面に球が出っ張る感じにしておくと良いと思います。 |

|

全く同じようにして胸部分の受けも作ります。 |

|

お腹部分が乾いたのでさっと磨きます。 |

|

受けを軽く乾かしてお腹部分を当ててみます。 ぐるぐる動かしてみて、また乾かします。 |

|

完全に乾いたら出っ張っている部分をスポンジヤスリで均します。 |

|

こんな感じになりました。 |

|

肋骨の下の山と腰の横の山が長いと横への可動範囲が取れません。 無理矢理横に曲げた時に壊れる恐れもあります。 心配だったらこんなに長くしない方が安全かも。 私はこのくらいが好きなので気を付けて扱うことにします。 |

|

あとこれは球なので針金を通します。青線部分。 半球の切れ目だったと思しき所に穴をあけて針金を通して下さい。 ゴムは前面に通します。 ゴムが通る穴は、上部円形、下部は横向きの溝にします。 下は貯金箱の穴状ですね。 ゴムの通る形が『 / \ 』ではなく『 | | 』のように通らないと 大腿が変な方向に曲がるからです。 穴の位置は設計図と合わせて検討してみて下さい。 |